スポンサーリンク

健康講座「年齢とともに増えてくる こんな目の症状は有りませんか?」開催しました

2024年08月22日

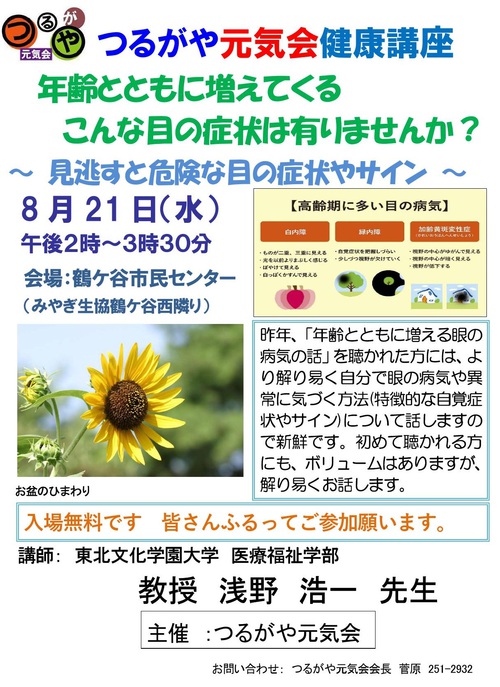

猛暑の続く中 8月の健康講座「年齢とともに増えてくる こんな目の症状は有りませんか?」

~ 見逃すと危険な目の症状やサイン ~が8月21日(水) 鶴ケ谷市民センターで開催され48名の方が参加されました。講師は東北文化学園大学 医療福祉学部 教授 浅野 浩一 先生で 3回目の講座でした。

急なアクシデントで先生の到着遅くなり、講座のスタートが遅延しましたが、24ページにわたるカラー印刷のレジュメは、鮮明でくわしく分かり易く書かれ、プロジェクターの説明と平衡して講座が進みました。

講座は、日本の失明原因が、緑内障が28.6%と圧倒的に多く網膜色素変性、糖尿病網膜症と続くより始まり、眼球運動時の痛み、頭痛なしの閃輝暗点、初めての飛蚊症、湾曲視の黄斑部の疾患、夜盲症は早めの眼科受診が必要の話に続きました。以後夜盲症、結膜下出血、緑内障、糖尿病網膜症、加齢黄斑変性症、飛蚊症、白内障、閃輝暗点、眼球運動時痛等々の原因、症状、治療対処法、手術法について詳しく教えて頂きました。眼科に関しても日ごろの感染予防対策 特に流水での手洗いが重要との言葉は印象的でした。

まとめとして『危険を知らせる目のサイン』は「目を動かずと痛い」(視神経炎)・「キラキラやッギザギザした光が見える」(閃光暗点)・

「虫や黒い点が飛んで見える」(飛蚊症)・「自覚症状なし」も健診やドッグで眼科検診を勧められた(緑内障)・「物やせんが曲がったり、歪んで見える」(変視症・湾曲視)・「夜や暗い所で見えない」(夜盲症)があるが、以上の症状は高齢者にとっては良く聞く目の病気です。早めの眼科受診が必要な症状です。と結ばれていました。

浅野先生、お忙しい中レジュメ作成、講演ありがとうございました。

~ 見逃すと危険な目の症状やサイン ~が8月21日(水) 鶴ケ谷市民センターで開催され48名の方が参加されました。講師は東北文化学園大学 医療福祉学部 教授 浅野 浩一 先生で 3回目の講座でした。

急なアクシデントで先生の到着遅くなり、講座のスタートが遅延しましたが、24ページにわたるカラー印刷のレジュメは、鮮明でくわしく分かり易く書かれ、プロジェクターの説明と平衡して講座が進みました。

講座は、日本の失明原因が、緑内障が28.6%と圧倒的に多く網膜色素変性、糖尿病網膜症と続くより始まり、眼球運動時の痛み、頭痛なしの閃輝暗点、初めての飛蚊症、湾曲視の黄斑部の疾患、夜盲症は早めの眼科受診が必要の話に続きました。以後夜盲症、結膜下出血、緑内障、糖尿病網膜症、加齢黄斑変性症、飛蚊症、白内障、閃輝暗点、眼球運動時痛等々の原因、症状、治療対処法、手術法について詳しく教えて頂きました。眼科に関しても日ごろの感染予防対策 特に流水での手洗いが重要との言葉は印象的でした。

まとめとして『危険を知らせる目のサイン』は「目を動かずと痛い」(視神経炎)・「キラキラやッギザギザした光が見える」(閃光暗点)・

「虫や黒い点が飛んで見える」(飛蚊症)・「自覚症状なし」も健診やドッグで眼科検診を勧められた(緑内障)・「物やせんが曲がったり、歪んで見える」(変視症・湾曲視)・「夜や暗い所で見えない」(夜盲症)があるが、以上の症状は高齢者にとっては良く聞く目の病気です。早めの眼科受診が必要な症状です。と結ばれていました。

浅野先生、お忙しい中レジュメ作成、講演ありがとうございました。

Posted by つるがや元気会 at

09:27

│Comments(0)

ロコモ体操教室開催しました

2024年08月09日

8月8日ロコモ体操教室開催しました。 毎月第二木曜日は「ロコモ体操教室」の開催です。ロコモティブシンドローム(加齢による運動器障害)の為に移動する能力が低下した状態で、進行すると要介護状態になりますが、それを防ぐロコモ体操を年12回開催しています。会費300円講師は東北文化学園大学講師の鈴木博人先生で、同大学の学生(3-4年生)6人を引率して、教育実習を兼ねながら、教えて頂きました。参加者の身体の状態等わからない為、一般的な運動(ストレッチやスクワット)より始め、腰、股関節、頭、首、膝各部所毎の体操を、テンポよく小気味よく行いました。

〇筋肉を、リムバウンドを使って伸ばす運動

ふくらはぎを、リムバウンドを使って伸ばす

すねの周りの筋肉

ふとももの内側

片足を組み、股関節を伸ばす

後ろに体をねじる

ふくらはぎを伸ばす(脚を一直線に)

〇脚・腰の力をつける運動

椅子を使い伸びたりしゃがんだりする

椅子を使い片足を後ろに90度上げる

椅子を使い片足を斜め30度に上げる

椅子に座り、背中丸くしたり背伸びを交互に

椅子に座り片足を横に90度伸ばす

椅子に座り股と両膝をしぼめたり広げたりする

椅子の脇に立ちかかとを上げ下げする 等々。"

最後に梯子状のツールを使いステップ運動を皆さんで楽しく実施しました。学生の皆さんにリードしてもらい、結構うまくできるようになりました。この運動は来月以降も行うとのことです。

〇筋肉を、リムバウンドを使って伸ばす運動

ふくらはぎを、リムバウンドを使って伸ばす

すねの周りの筋肉

ふとももの内側

片足を組み、股関節を伸ばす

後ろに体をねじる

ふくらはぎを伸ばす(脚を一直線に)

〇脚・腰の力をつける運動

椅子を使い伸びたりしゃがんだりする

椅子を使い片足を後ろに90度上げる

椅子を使い片足を斜め30度に上げる

椅子に座り、背中丸くしたり背伸びを交互に

椅子に座り片足を横に90度伸ばす

椅子に座り股と両膝をしぼめたり広げたりする

椅子の脇に立ちかかとを上げ下げする 等々。"

最後に梯子状のツールを使いステップ運動を皆さんで楽しく実施しました。学生の皆さんにリードしてもらい、結構うまくできるようになりました。この運動は来月以降も行うとのことです。

Posted by つるがや元気会 at

08:48

│Comments(0)

市民講座「「こわい」「おしょすい」「んだから」 仙台弁のルーツ~方言は雅~」のご案内

2024年08月08日

市民講座「「こわい」「おしょすい」「んだから」 仙台弁のルーツ~方言は雅~」開催します。奮ってご参加お願いいたします。

Posted by つるがや元気会 at

10:18

│Comments(0)

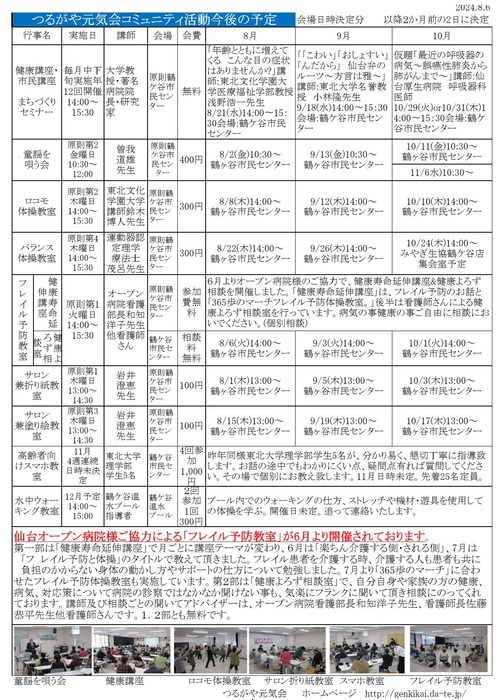

つるがや元気会コミュニティ活動開催予定

健康講座「年齢とともに増えてくる こんな目の症状はありませんか?」開催します

8月の「フレイル予防教室」開催しました。

2024年08月08日

仙台オープン病院看護部による「フレイル予防教室」今月の講師は看護部長 和知洋子先生と、看護師長の佐藤恭平先生お二人での教室でした。身体が動かなくなったら 身体が支えられない➡骨が折れやすい➡歩けなくなる➡寝たきり➡筋肉のやせ➡骨と筋周りの組織が縮み固くなる➡関節拘縮と負のスパイラルに陥る。 その為『動くことは生きる事』重要。 人が動かない状況が続くと1.廃用症候群 2.サルコペニア 3.フレイル 4.床づれが出来る。自ら動き自分らしく生きる人生を楽しみましょう!! 『人生を楽しむためには』なるべく自分で動きましょう・動いてもらいましょう・人本来の動き方を覚えると楽です。布団から起き上がりにくいときは4方向で(横向き⇒座る⇒つかまる⇒立ち上がり準備が大事。四つん這いから体を回転させながら立ち上がるこつをマットを敷いて実地に教えてもらいました。続いて寝る前にできるフレイル体操を佐藤看護師に教えて頂きました。平らな床に寝て肩を床につけたまま頭だけを持ち上げる体操は「シャキア訓練」(呑み込みの筋肉トレーニングに有効です。そのほか尿漏れ予防体操は男性女性どちらにも役立つ体操でした。そして最後は水前寺清子の365歩のマーチに合わせたフレイル体操を行いました。今回初めて映像をスクリーンに映しながらの体操を行いました。佐藤先生がモデルで体操を行い、皆さん分かり易い教材を見ながら体操しました。来月以降も行う予定です。このビデオ作製に大変だったと思います。和知先生佐藤先生ありがとうございました。

Posted by つるがや元気会 at

09:48

│Comments(0)